Las transiciones son difíciles, pero esta fue particularmente turbulenta. A solo una semana del gran viaje, la situación pintaba así:

Tenía el departamento completamente amoblado. Había planeado mudar las cosas progresivamente, en pequeños viajes cada día, pero mi auto estaba con la gasolina en reserva y, debido a la crisis, las filas para cargar combustible eran cada vez más largas. El lunes pasé por la estación de servicio y, al ver que la fila tomaba al menos un par de horas, decidí volver al día siguiente. Mala idea: más tarde, los cisternistas anunciarían un paro a partir del día siguiente. Eso solo significaba que las filas ahora serían kilométricas.

También estaba organizando un festival de despedida para tocar con mis dos bandas antes de irme. Considerando que jamás había organizado un evento, esto era significativo, ya que, además de ensayar, tenía que encargarme de temas logísticos.

En medio de todo eso, el baterista de Verde Clorofila —mi banda principal— decidió renunciar para tocar en otro evento y nos dejó colgados. Si bien habíamos ensayado muy poco, ya habíamos logrado ensamblar algunas canciones a paso de tortuga, pues no las tocábamos desde hacía tiempo. Este revés, sin embargo, nos devolvía al punto de partida a solo días de la presentación.

Entre nuestras opciones limitadas por el poco tiempo, logramos cerrar con un nuevo baterista: Juan Pablo. Con tan solo 19 años, estaba pasando sus últimas semanas en Bolivia antes de irse becado a Berklee, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. El tipo era indiscutiblemente una bestia, pero… ¿lograríamos ensamblar todo el repertorio en apenas dos ensayos?

Por otro lado, había programado la presentación de mi libro para el jueves. No le di mucho pensamiento, pero también era un evento que requería algo de planificación y logística.

Además de hacer el traslado, debía entregar el departamento pintado y en perfectas condiciones. En otras circunstancias lo habría hecho yo mismo, pero tenía los días contados, así que opté por preguntarle a mi amigo Juan si conocía a algún pintor. Me respondió que él podía encargarse del trabajo junto con Andrés. Perfecto, un problema menos.

Fueron varios días al departamento, pintaron y también me ayudaron a arreglar algunos desperfectos. No podría haber sido una mejor opción: además de hacer un gran trabajo, pude pasar tiempo con mis amigos antes del viaje.

Tenía varios muebles para vender, pero también otros que no eran tan comerciales, como la mesa de ping pong o la puerta japonesa, que estaban hechos a medida para el departamento. Se me ocurrió avisarle a Cobi, quien los había fabricado, para preguntarle si no le interesaría conservarlos o usarlos en algún proyecto, ya que él trabaja mucho en el área de diseño de comercios y restaurantes.

Cobi me dijo que no tenía compradores potenciales, pero que podía guardarlos él mismo, ya que contaba con espacio. No había considerado esa opción, pero me cayó como anillo al dedo, porque además tenía una camioneta en la que podía transportarlos.

Finalmente, las cosas se estaban resolviendo, una por una.

A medida que el departamento se vaciaba, los arreglos para dormir se volvían más improvisados con cada noche que pasaba. Todo empezó cuando la dueña del lugar decidió llevar las cortinas a la lavandería, dejando la habitación principal totalmente expuesta al más mínimo rayo de luz. Yo solo puedo dormir en oscuridad total, así que esa noche, con Valeria, movimos el colchón al piso del corredor, un espacio aislado de las ventanas. Dormimos allí por dos noches, y luego el colchón fue llevado a su nuevo hogar, junto con la cama.

La noche siguiente trasladamos el sofá cama al corredor, que ya se había convertido en la nueva habitación. Al día siguiente, también se fue el sofá, junto con casi todos los demás muebles. Ya no tenía planeado dormir en el departamento, pero por si acaso dejé un pequeño “sofá” plegable de esponja que tenía guardado. Para mi sorpresa, esa noche terminamos durmiendo allí, y ese pedazo de esponja de media plaza fue nuestra salvación.

El sábado —día del festival y tan solo dos días antes de mi viaje— el departamento aún estaba bastante lleno de cosas. Pedro, el papá de Cobi, había quedado en pasar con la camioneta a las 9:00 para ayudarme a mudar los muebles restantes. Cabe mencionar que apenas lo conocí el día en que me mudé al departamento, hace tres años. Desde entonces no volvimos a tener contacto. Tampoco soy amigo de infancia de Cobi, ni es alguien a quien vea con frecuencia. Digo esto porque Pedro me ofreció su ayuda como si me conociera de toda la vida: con la mejor predisposición y un altruismo incomparable.

Mudar las cosas tomó tiempo. Creo que recién terminamos alrededor de las tres de la tarde, después de comer algo rápido con Vale. Luego volvimos al departamento y ella me ayudó a seguir empacando las cosas más pequeñas. En eso llegó Gladys, una señora que había quedado en comprar los muebles que aún quedaban. Para cuando se fue, ya casi era hora de ir a la prueba de sonido. No había podido repasar ni ensayar ninguna de las canciones que todavía necesitaban arreglos.

Llegué a la prueba y todos ya estaban listos para tocar. Me instalé lo más rápido que pude y tocamos un par de canciones con la banda de Arturo. Para cuando terminamos, ya eran casi las nueve de la noche. No llegamos a hacer prueba de sonido con Verde Clorofila, que tenía varios requerimientos técnicos. Marco estaba dudando sobre tocar ciertas canciones que no habíamos ensayado ni una sola vez, pero yo le dije que había que armarse de valor. La tocada sería un salto de fe.

Fuimos con Vale al departamento para darnos una ducha rápida y volver al evento. Para cuando llegamos, el lugar ya estaba bastante concurrido. Saludé a los muchachos de Escalera de Papel, la primera banda, y les dije que ya tocaba empezar. Los invitados se acomodaron en las mesas, la banda subió al escenario, y el evento arrancó. Fue en ese momento que sentí una leve tranquilidad. Las cosas estaban fluyendo: el local estaba lleno, el sonido impecable y Escalera de Papel la estaba rompiendo.

Me acerqué a Marco, que observaba el espectáculo con mirada analítica, y me sugirió cambiar el cronograma para que la siguiente banda en tocar fuera The Meths, dejando a Verde Clorofila para el cierre. Sonaba sencillo, pero ya teníamos el orden establecido desde hacía días. Sin dudarlo, le dije que lo hiciéramos. Fui a darle la noticia a Arturo, que estaba fumando un cigarrillo en la puerta, y no se la tomó nada bien. Tuvimos un breve pero tenso intercambio de palabras y se fue adentro. Me imaginé lo peor: quizás cancelaría el show y se iría a casa.

Ese día ya había tensión entre nosotros, ya que, en medio de todo el caos de la mudanza, no había ayudado en absoluto con la logística del evento. Al cabo de un rato, entré yo también. Encontré a Arturo en la parte de atrás de la barra y me disculpé por lo que había dicho. Él también se disculpó. Nos dimos un abrazo y fuimos al escenario. La rompimos.

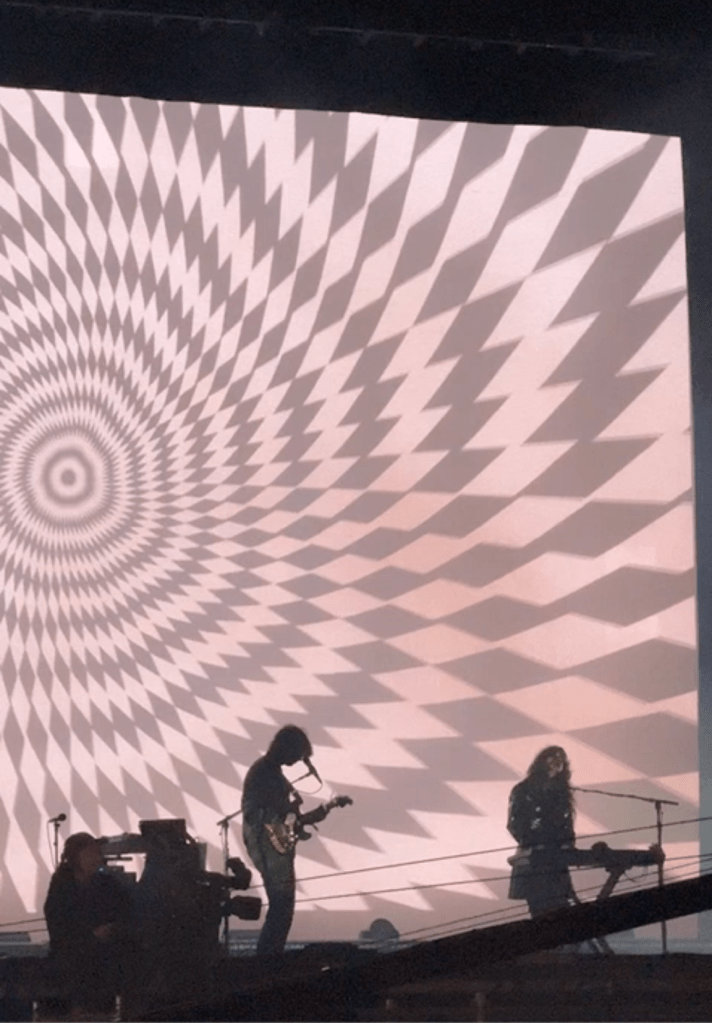

Luego tocamos con Verde Clorofila. Marco y yo no nos bajamos del escenario. Acomodamos nuestras cosas y esperamos lo mejor mientras se abría el telón. No habíamos hecho prueba de sonido. Teníamos dos canciones que no habíamos ensayado nunca y otras dos que apenas habíamos practicado a la rápida. Empezamos un poco fríos, pero rápidamente entramos en la zona.

El punto alto de la presentación fue cuando tocamos Rattlemantis: la primera canción que compusimos y que, por su complejidad, nunca habíamos logrado ensamblar para tocar en vivo. Fue nuestra favorita. Fue la favorita del público. Fue épica.

El show terminó y la fiesta se coronó con el set de Wong Kar Waway. Bailamos y celebramos hasta las tres de la mañana. Volvimos con Vale al departamento a dormir en la esponja de media plaza mencionada anteriormente.

Al día siguiente dormimos toda la mañana. Por la tarde nos pusimos a empacar. Vale encajonó todo lo de la cocina, mientras yo seleccionaba lo que había en el ropero de mi habitación. Más tarde llegó Marco y nos ayudó a llevar las cosas a casa de mis papás. Para cuando terminamos, ya eran alrededor de las tres de la mañana.

El lunes fue un día extraño. Era el día de la entrega del departamento y también el del viaje. Nos levantamos alrededor de las 8:30. Fuimos a Cowork a desayunar y luego pasamos por un par de notarías en el centro para firmar unos poderes. Volvimos al mediodía y todavía quedaban cosas por trasladar. Se acercaba la una de la tarde y el departamento no terminaba de vaciarse.

Vale también tenía que dejar su departamento, pero no había hecho nada porque estuvo todo el tiempo ayudándome. Yo quería ayudarla, pero también quería ir a almorzar con mi abuela para despedirme. Empecé a estresarme. La dejé en su edificio y le dije que volvería a ayudar después de entregar el departamento.

El almuerzo fue fugaz, y después volví para hacer la entrega. Mi padre quería acompañarme, así que fuimos juntos. La inspección no fue muy exhaustiva, pero sí hubo una discusión por una pared afectada por humedad, y también por una tapa de baño que se había dañado con el tiempo. Argumenté que ambos problemas eran producto del desgaste natural y que yo no los había causado. La dueña, por su parte, decía que debí haber avisado con anticipación.

Charlamos largo rato, hasta que finalmente se puso emotiva y me dijo que siempre había sido un buen huésped. Me devolvió el depósito y yo le devolví las llaves.

Después de eso, volví a casa de mis padres para ducharme y terminar de alistar mi maleta. Eran alrededor de las 3:30 cuando fui a buscar a Vale para ayudarla, pero ella ya había terminado con la mudanza. Tal vez debí haber ido directo al aeropuerto, pero quería verla y despedirme como se debe.

Como mi vuelo tenía una escala local, pensé que pasaría por migración en Santa Cruz y que podía llegar con poca anticipación. Gran error. El vuelo salía a las 18:10 y yo había planeado llegar al aeropuerto a las 17:00, lo cual ya era bastante justo. Terminé llegando a las 17:40. El aeropuerto estaba repleto. Obviamente, no me dejaron abordar. Perdí el vuelo.

Pensé que la reprogramación no sería tan complicada, pero debido a los bloqueos en el país, apenas conseguí una plaza en un vuelo para el jueves. Además, me salió carísimo. Ni hablar del tren de conexión de Madrid a Barcelona, que también perdería.

Mi papá se fue con mi hermano, mi mamá y mi abuela en el auto. Yo me fui con Marco y Vale, que también habían ido al aeropuerto para despedirme. Fuimos a Factory y pedimos unas cervezas. Todavía no podía creer lo que acababa de pasar. Fue un error de novato, como si nunca hubiera viajado en avión en toda mi vida.

La semana transcurrió lenta. Aproveché los días extra para ordenar un poco el caos que había dejado con la mudanza en casa de mis padres. Casualmente, todo el mundo sabía que me iba el lunes, y quienes me encontraban por la calle me miraban extrañados, preguntándome qué hacía todavía en Cochabamba. Fui al Cowork un par de veces más para trabajar por la tarde, con la diferencia de que ahora tenía que manejar para llegar. Ya no estaba a tan solo unos pasos de mi departamento. Ese ya no era mi vecindario.

Llegó el jueves. Día del viaje. A pesar de tener todo el tiempo del mundo, no llegué a empacar apropiadamente, pero esta vez sí estuve temprano en el aeropuerto. No estaban ni mi mamá, ni mi abuela, ni Marco. Me acompañaron mi hermano, mi papá y Vale. Llegamos tan temprano que tuvimos un par de horas para charlar. Fue una espera amena. Finalmente, me despedí y me dirigí a abordar. Todo transcurrió con normalidad. El vuelo salió a tiempo, tanto el de Cochabamba como el de Santa Cruz.

Contaba con eso, ya que había comprado un pasaje de tren desde Madrid hasta Barcelona para solo dos horas después de la hora programada de llegada. Era arriesgado, pero era mi única opción para llegar a tiempo a Barcelona. Ese día era el festival Primavera Sound, y por la noche tocaría Beach House, un grupo que llevaba años soñando con ver en vivo.

El vuelo aterrizó a la hora prevista y salí disparado del avión. La estación de tren quedaba a una hora del aeropuerto, y debía estar al menos media hora antes en el andén, así que cada segundo era valioso. Tras un kilométrico pasillo, interminables escaleras mecánicas, un tren aeroportuario y un fugaz control migratorio, llegué a la cinta para recoger el equipaje. Todo iba bien: si la maleta salía rápido, tendría tiempo suficiente para llegar con tranquilidad al metro.

El problema fue que las maletas no salían. Esperé quince minutos y nada. De repente, la cinta comenzó a moverse por fin. Salieron unas cuantas maletas y luego se detuvo. Pasaron otros cinco o diez minutos antes de que volviera a moverse. Otra vez salieron unas pocas maletas y otra vez se detuvo. Mis esperanzas de alcanzar el tren se desvanecían. Ya estaba considerando tomar un taxi a la estación, aunque me costara un ojo de la cara. Aun así, no sabía si lograría llegar a tiempo.

Al rato, la cinta volvió a moverse. Esta vez no se detuvo, pero no había rastro de mi maleta. Finalmente salió. La agarré y corrí al metro. Una vez dentro, no lograba activar el internet en mi teléfono para ver la ruta. Recordaba que tenía que hacer al menos una conexión con otro metro para llegar a la estación, pero no podía equivocarme. Madrid es enorme, y con el más mínimo error, podía terminar al otro lado de la ciudad.

Tras preguntar a un par de personas, encontré la ruta y llegué a la estación. Para mi sorpresa, aún me quedaban unos veinte minutos antes de que partiera el tren, así que aproveché para comer algo. Pedí un sándwich de jamón ibérico con un café en la tienda de la estación y luego abordé el tren.

Tenía dos horas y media de viaje para llegar a Barcelona, que aproveché para trabajar en un proyecto que debía entregar ese mismo día. Logré terminarlo a tiempo y luego intenté descansar un poco, pero el viaje ya estaba llegando a su fin.

Llegamos a la estación Sants de Barcelona y comenzó nuevamente la carrera. Tomé la maleta y me dirigí a pasos agigantados hacia la estación de metro, que está junto a la estación de tren. La fila para comprar boletos era larguísima, así que cambié de plan y salí a buscar un taxi. Pero la fila de taxis resultó aún más larga que la del metro, así que opté por caminar cuatro cuadras hasta una avenida principal para intentar parar uno directamente.

Una vez allí, logré conseguir uno casi de inmediato y me dirigí al departamento de mis amigos. Ellos ya estaban en el festival, pero me habían dejado la llave debajo de una garrafa de gas que estaba junto a la puerta. Solo debía conseguir que alguien me abriera la puerta principal del edificio. Toqué todos los timbres hasta que, finalmente, alguien me dejó entrar.

El edificio no tenía ascensor, así que subí los cuatro pisos con todo mi equipaje por las escaleras. Dejé todo en el departamento, tomé un vaso de agua y me fui corriendo a la estación de metro para llegar al festival a tiempo. Iba bien, pero Beach House tocaría en unos minutos, así que había que apurarse. Caminé otras diez cuadras hasta llegar a la estación, y de ahí al festival.

Entré corriendo y fui directo al primer escenario que encontré. No me imaginaba que el lugar sería tan inmenso, con distancias considerables entre escenarios. Por suerte, encontré rápido a mis amigos, y juntos nos dirigimos al escenario principal. Llegamos, nos acomodamos en un buen lugar, Dani me dio una cerveza, Gian me dio M, y el show comenzó. Justo a tiempo, como si me hubieran estado esperando. Lo había logrado.

El concierto fue increíble. Suena como una exageración, pero el año pasado escribí mis metas en un papel, y solo anoté dos cosas: viajar como nómada digital y ver a Beach House en vivo. Sentí que ese día estaba cumpliendo ambas.

Después fuimos a otras tocadas y finalmente comí algo. La fiesta se activó, y volvimos a las seis de la mañana.

El sábado, mis amigos me despertaron a las cuatro de la tarde con prisa para ir al festival porque tocaba una artista que querían ver. Gian entró a mi cuarto y me dio una pastilla de magnesio y otra de omega 3. Además de estar cansado, tenía una migraña de otro nivel. De todos modos, me duché rápidamente y, antes de llegar a abotonarme la camisa, Gian y Dani ya estaban saliendo.

Ese día hacía calor. Llegamos al escenario y el sol me daba de frente en la cara. Aguanté un par de canciones hasta que no pude más y me aparté para echarme en un pedazo de sombra al costado del escenario. Mis amigos estaban pilas, pero yo apenas podía mantenerme de pie. A ratos los acompañaba a las tocadas; otros ratos me apartaba para descansar o intentar comer algo. Tenía más náusea que hambre, pero finalmente logré comer algo en la noche y decidí volver a casa alrededor de las dos de la mañana.

El domingo me despertó un mensaje de Tom, un cliente, preguntándome si estaba disponible para trabajar en un proyecto urgente. Considerando los gastos que había estado teniendo últimamente, acepté sin dudarlo. Mientras mis amigos seguían durmiendo, fui a desayunar a un café y luego volví para ponerme a trabajar. Todavía estaba cansado por el jet lag, así que tomé una pequeña siesta y luego trabajé hasta la noche. Logré terminar el proyecto y pedimos algo para comer.

El lunes era feriado en Barcelona, así que se sentía como un domingo. Fuimos a desayunar, luego trabajé un poco y, más tarde, fuimos a encontrar a Les en un bar cerca de Poblenou. Estuvimos sentados tomando cervezas casi todo el día, y después comimos unos tacos. De repente eran las diez de la noche y yo aún debía trabajar, empacar y descansar, porque al día siguiente viajaba a Francia.

El martes desperté a las cinco de la mañana, después de haber dormido tan solo una hora, entre el jet lag y la preocupación de no perder el bus. Me lavé la cara, tomé mis cosas y me dirigí hacia la estación. Tenía un viaje largo por delante: un bus, luego un tren y después otro bus. Además, ese día se me acumuló el trabajo y tenía que entregar tres proyectos diferentes.

El primer bus salía de Barcelona a las 6:00 y llegaba a Toulouse a las 11:30. Intenté dormir para recargar energía, pero sin mucho éxito. A medio camino paramos en un supermercado, donde compré un sándwich para desayunar, y luego continuamos el viaje.

Ya en Toulouse, tocaba tomar un tren. Tenía una espera de aproximadamente una hora, así que fui a un supermercado cercano a comprar algunos snacks y otras cosas esenciales. Una vez en el tren, comencé a trabajar. Después de un par de horas llegué a la estación de Lannemezan, donde debía esperar un par de horas más para tomar el siguiente bus.

Aproveché el tiempo para ir a una panadería que quedaba a unos 15 minutos de la estación. Pedí un plato de fideos y un croissant. También aproveché el espacio para adelantar algo de trabajo. Luego volví a la estación a esperar el bus. Finalmente llegó, lo abordé y partimos. Ese último tramo duraba menos de una hora, así que estuve atento para no perderme la parada.

Llegué a Guchan, y Sergio, un voluntario de la casa donde me quedaría, pasó a buscarme. Ya en la casa, me instalé y me puse a trabajar. Entregué el penúltimo proyecto del día y decidí comer algo. Bajé a la cocina y encontré a Ioanna, una mujer holandesa, cocinando. Al ver que no tenía nada para cenar, me invitó un plato de pasta y tomamos una copa de vino. Charlamos un rato, y luego volví al área de trabajo.

Estuve un rato más hasta que, alrededor de las once de la noche, sentí que ya no podía más. Tenía que entregar un video más antes del final del día, pero, considerando que mi cliente estaba en California con una diferencia horaria de nueve horas, decidí irme a dormir y despertar temprano al día siguiente para terminar el trabajo. Cerré la computadora y me metí a la cama.

Esa noche, después de la mudanza, las colas de gasolina, la presentación del libro, el festival, el viaje, el otro festival y el otro viaje… finalmente logré descansar.